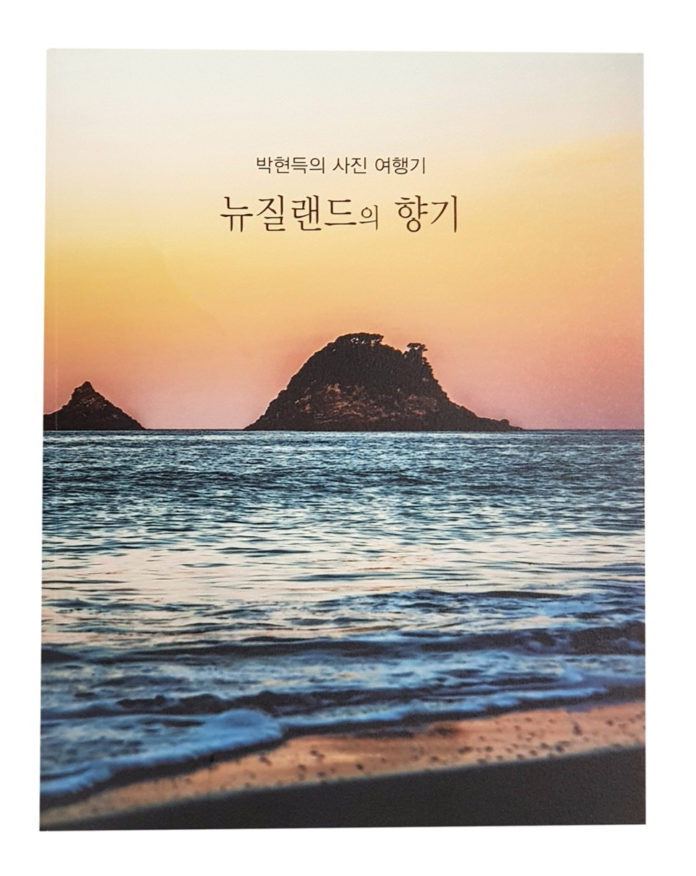

1995년 뉴질랜드에 이민 온 박현득 사진작가가 2019년 6월부터 2020년 8월까지 뉴질랜드 타임즈에 41회에 걸쳐 연재했던 사진 여행기를 ‘에세이 사진집’으로 엮어낸 것이다.

저자는 뉴질랜드 남북섬에 잘 알려지지 않은 명소를 찾아 캠퍼 밴으로 다니며 유명세를 치른 곳은 간략하게 다루고 멋진 자연경관이나 역사가 숨 쉬고 있는 곳에서 빙하, 설산, 호수, 목축, 은하수와 무지개의 나라임을 직접 눈으로 확인하여 사진으로 담아냈다.

캠퍼 밴 윙크와 함께

“국내 여행을 갈 때면 일정만 잡고 그냥 출발한다. 제일 중요한 건 나의 ‘윙크’(캠퍼 밴) 상태 점검이다. 그다음이 식량이며 각종 용품과 제일 중요한 사진 촬영 장비와 상비약까지 챙겨서 ‘가다가 힘들면 돌아오지 뭐’하는 마음으로 경험상 한번 출발하면 건강 문제로 중간에 돌아오는 일은 없었다.

일반 캠퍼 밴이라면 시속 80km 이상 달리는 것은 금기다. 그렇지만 윙크는 디젤 터보라 시속 100km는 물론 오르막 등판능력 또한 막강해서 시원시원하게 달릴 수 있어서 좋다.

눈앞에 모습을 드러낸 쿡산(Mt. Cook) 정상은 쾌청, 난 이곳을 네 번씩이나 왔었지만 이처럼 하얗게 맨살을 드러내 놓고 있는 모습은 첨이다. 카메라 셔터를 정신없이 눌렀다. 카메라가 감정이 있었다면 ‘이제 좀 고만해라’라고 했을 것이다.

역시 뉴질랜드 단풍 하면 남섬의 에로타운이다. 입구부터 홍 치마 황 저고리로 우릴 유혹한다. 하나님의 지으심이 돋보이는 순간이다. ”

저자는 가는 곳마다 사진기로 담아낸 풍경을 많게는 한쪽에 3장까지 넣어 두어 보는 독자들에게 ‘와!’ ‘오!’ 하는 탄성을 지르기에 충분한 순간을 제공해 준다. 인터넷을 검색하여 찾아낸 여느 사진들과는 다른 각도와 채색으로 담아냈다.

자연이 말해주는 세월, 역사 속, 영화 속으로

“이번 여행은 주로 지질 탐사 쪽에 무게를 두고 다녔다. 그러다 보니 평소 사람들이 잘 찾지 않는 곳을 방문하게 된다. 아주 오래전 대격변기로 거슬러 올라간다. 성경에서는 이때를 노아 홍수기로 설명한다. ‘그것이 맞다 안 맞다’를 말하고 싶지는 않다. 그렇지만 하나 확실한 것은 대격변기가 분명 있었다는 것이다.

화석 유물이 지질 탐사에 관심이 많은 내 발에 느닷없이 채였다면 그 심정이 어땠을까? 비닐봉지에 곱게 싸서 집으로 가져와야 하는 것일까? 아님 제자리에 두고 와야 할까? 한참 고심했다. 실은 손에 들고 몇 발짝 걸어오다가 내 맘에 혼돈이 와서 제자리에 갖다 놓는 거로 결정했다.

그 화석 덩이를 놔두고 온 것이 내 딴은 크게 인심이라도 쓰고 온 것인 양 의기양양하게 입구로 내려와 안내판을 다시 자세히 보았다. 그 순간 얼굴이 화끈거리고 부끄러워진다. 사진 촬영만 허가된 지역이다. 당연히 아무것도 가지고 나와선 안 된다. 이 나라는 어디든 들어가기 전 안내판을 자세히 읽어보고 들어가야 함을 새삼 깨닫는다.”

저자는 손에 넣을 수 없는 것까지도 눈에 다 담았지만, 사진으로 담아내어 가보지도 못한 이들에게, 갈 수 없는 사람들에게 너무나도 선명하게 현장으로 안내해 주고 있다. 이런 걸 타임머신 적 순간 이동이라고 하는 것이다.

“반지의 제왕 영화 촬영지 중 한 곳, 보로미르 최후의 장면을 촬영한, 마치 ‘천국으로 가는 길’로 들어와서 사진도 찍고 놀다가 캠프장에서 하룻밤을 보냈다.”

저자는 여행 중 배운 것이 참 많다고 한다. “‘비포장길 깊은 산골 함부로 들어가지 마라.’ ‘차량 안전 점검 확실히 하고 다녀라.’ ‘장거리 여행 땐 AA 꼭 가입하고 다녀라.’ 그리고 ‘침착해라’

장기간의 사진여행으로 생긴 피로는 중간에 충분히 휴식하는 게 좋다. 사나흘에 하루는 완전히 휴식한 후 여행을 계속할 필요가 있다. 은하수 찍느라 새벽잠을 못 자고, 낮에는 운전하느라 못 자고, 저녁에는 야간 출사 또는 그날 찍은 사진 정리로 늦게 잔다. 이런 날이 계속해서 반복되면 피로가 누적되어 정신이 혼미해지고 히스테리 증상도 발동하여 자칫 사고로 이어지기도 한다.”

저자는 직접 찾아가 사진으로 장관을 담아내지만 이러한 장관을 사진 몇 장으로 소개한다는 것이 무리겠지만 나름대로 최선을 다한 것이다. 백문이 불여일견이라는 말이 이럴 때 쓰일 것 같다.

저자는 누군가가 자신을 찍어 주지 않는 한 자신을 제외한 눈에 들어오는 것이라면 무조건 찍는 것이 아닐 것이다. 분명 스쳐 지나간 그 어느 정점의 모습을 순간 정지 화면으로 담아내는 것이다. 사진 안에서는 바람도 파도도 날아가는 새도, 안개까지도 모두 ‘그대로 멈춰라’ 다.

찾아낼 수 없는 곳들을 찾아

저자가 직접 찾아간 곳에서 알게 된 역사와 세월과 스토리를 사진과 함께 설명해 주니 그림 동화를 읽는 것인지 관광 가이드를 해주는 것인지 모를 정도로 직접 가보고 싶은 충동이 생긴다.

기회가 된다면 좋은 사진기가 아닌 스마트폰으로라도 찍고 싶다. 필자는 22년을 넘게 뉴질랜드에 살면서 저자가 사진으로 담아내어 소개해 주는 곳의 삼 분의 이나 되는 곳의 이름조차도 낯설다. 그래서 더 가 보고 싶다. 그리고 눈에도 담고 광학 렌즈는 아닐지라도 담아서 SNS에 매일 올리는 성경 구절 카드로 사용하고 싶은 충동이 불쑥불쑥 올라오게 되었다.

관광 가이드는 혹 좋은 곳이라고 알고는 있지만 가지 않는 곳, 알 수도 없는 곳을 저자는 누구의 권유도 없이 그저 밤잠을 설치면서까지 같은 장소라지만 은하수와 해, 달의 움직임을 알려주는 앱 포토필이 지시해 주는 방향으로 기계를 설치해 두고 기다리는 동안 계속해서 변하는 모습을 보는 특혜를 누리게 된다.

분명 숨어 있는 자연이 아닌 데도 누군가에게는 그저 매일 똑같은 하늘이고 바다이고 구름인데 저자에게는 그저 놀라운 창조주의 심포니를 눈으로 보기 아까워 앵글로 잡아 네모인 사진틀 안에 담아내니 이 또한 능력자가 아닌가?

필자도 길을 가다가 눈에 띄는 무지개, 구름, 꽃, 큰 나무를 찍는 습관이 있는데 저자가 사진에 담아 독자들에게 전달해 주려 하는 뉴질랜드의 향기를 이 책을 통해 맡아 볼 것을 권한다.