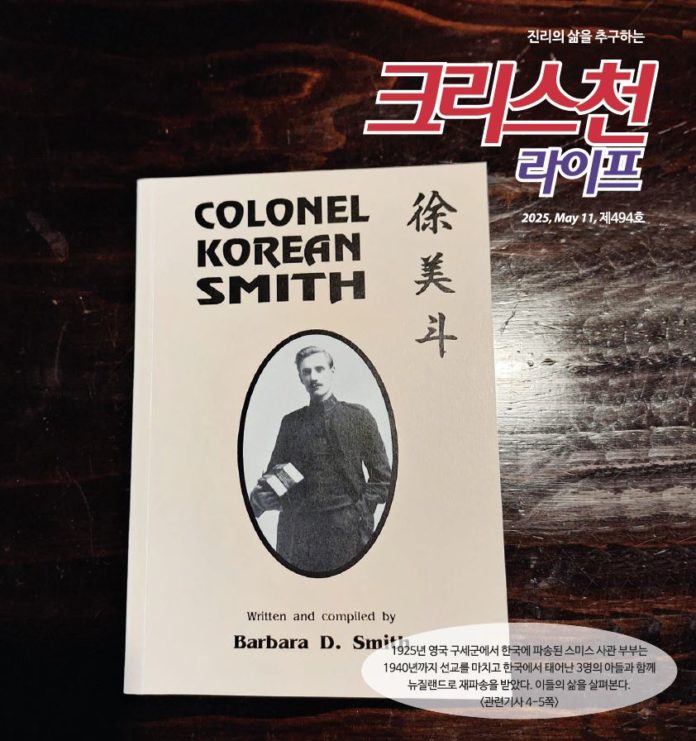

Korean Smith, 서미두로 불린 William HSmith 사관 _그의 작은 며느리 Barbara Smith가 책을 내

본지에서 기획한 뉴질랜드 한인 교회사를 위한 자료를 찾던 중에 일본제국에 의해 대한제국이 침탈당한 1910년에서 1945년 사이에, 1925년 영국 구세군에서 일제의 속국이 된 한반도에 파송한 William H Smith 사관 부부가 있음을 알게 됐다. 이들은 1940년까지 한반도에서 선교 사역을 마치고 한반도에서 태어난 3명의 아들과 함께 뉴질랜드로 재파송을 받았다. 이들의 삶을 살펴본다.

<편집자 주>

현대인들은 역사에 별 관심이 없다. 그것은 현재를 살아 내기도 버겁기 때문이다. 하물며 기독교인들조차도 교회 역사나 선교 역사에 별 관심이 없다.

하나님의 명령에 순종하고자 먼 땅 조선에 가서 복음을 전하면서 끝까지 사명을 다하고 그 땅에서 별이 되어 사라진 선교사들의 발자취를 더듬어 보는 것만으로 어찌 복음에 빚진 마음을 다 갚을 수 있겠냐 만은 조금이나마 그 빚을 복음의 통로 가운데 흘려보내고 싶어 마음을 다지며 서미두 선교사에 대해 써 내려간다.

신앙의 2세대였던 이삭이 한 일은 1세대 아브라함이 팠던 우물을 복원하는 것이었다. 아버지가 죽은 후 아버지가 팠던 우물을 적대 세력들이 메워 버렸는데, 이삭이 그 우물을 복원하고 이름까지 아버지가 붙였던 것으로 회복시켰다.

이삭은 아버지의 우물을 복원하는 과정에서 아버지가 우물에 남긴 흔적을 발견하였고 그 밑바닥에 이르러 아버지가 마셨던 ‘생수’(요4:10)도 마실 수 있었다.

그 순간 하늘에서 음성이 들렸다. “나는 네 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내 종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주어 네 자손이 번성하게 하리라”(창26:24). 이삭이 우물 밑바닥에서 만난 것은 아버지가 마셨던 생수만이 아니었다. 아버지를 만났던 하나님을 만났다.

아브라함의 하나님이 이삭의 하나님이 되었듯이 서미두의 하나님이 오늘 나의 하나님이 되고 또 이 글을 읽는 여러분의 하나님의 되기를 기도한다.

우물을 복원하듯이 자료를 찾는 중에 격동의 구한말 한민족과 함께 호흡했던 그는 아마 누구보다도 치열한 삶을 살았음이 하나하나 모습을 드러냈다.

1925년 12월 6일 한국 땅을 밟게 돼

서미두 사관은 원래 이름이 William H Smith 였지만, 본인을 소개할 때는 Korean Smith라고 소개했다. 그리고 한국 이름 서미두(徐美斗)로 개명까지 했다.

그는 지금으로부터 133년 전에 태어났기에 생전에 대면할 기회는 없었지만, 큰아들 내외는 타카푸나에서 한 번 만난 적이 있다.

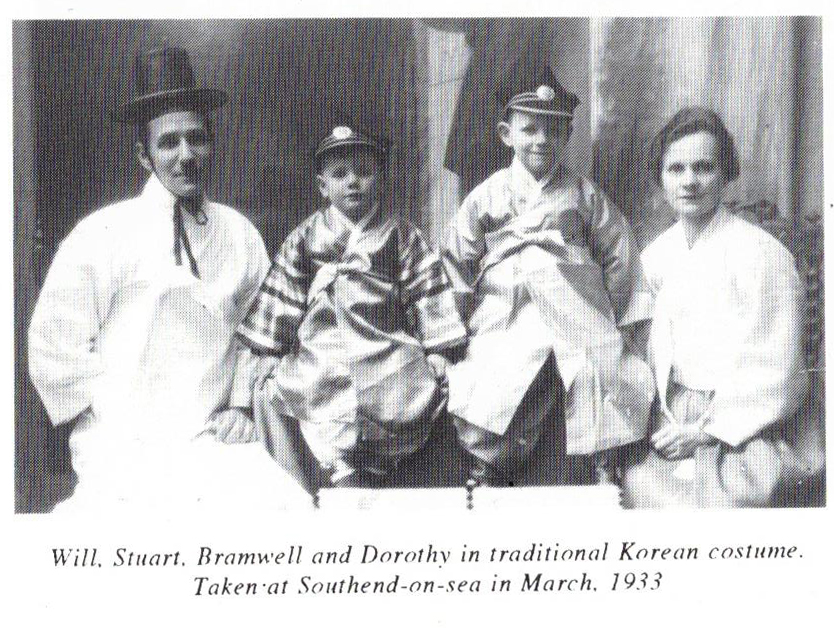

그리고 작은 며느리는 해밀턴 살면서 책과 편지를 보내온 적이 있다. 그의 작은 며느리 Barbara D. Smith가 책에 따르면, 그는 영국 국제 구세군 사관 학교를 마치고 1925년 12월 6일 한국 땅을 밟게 된다.

그때만 해도 조선은 ‘은둔의 왕국’ 혹은 ‘고요한 아침의 나라’로 불렸으며 오랫동안 외부 세계와 문호를 개방하지 않은 나라였다. 외부의 종교가 유입되는 것을 전면적으로 반대하였다. 기독교를 도입 하려는 시도는 조선인들에게 강한 반발심만 가져왔고 마침내 1860년대 말 모든 기독교인을 파멸시킨다는 법이 공포되기에 이르렀다.

그리하여 수많은 사람들이 죽어갔다. 그러나 마침내 1880년대 초반 정책에 새로운 변화가 도입되었다. 조선인들이 기독교를 받아들이기 시작하였고 이제 그 가르침을 배워가고 있었다.

이처럼 변화들이 급속도로 조선인들에게 퍼져나가 그들의 사회적 통념과 습관에까지 영향을 미치고 있었다. 그러나 한편으로 조선은 일본에 합병되면서 힘든 시기를 맞이했다.

이런 어려운 시기인 1908년 구세군이 한국에서 시작됐고, 그때만 해도 조선인들의 80% 이상이 농촌에서 살았기에 구세군의 사역들도 그들의 생활 주거지를 따라서 농촌을 중심으로 꾸준히 사역들이 이루어졌다.

그 당시 조선인들은 “내가 구원받은 것은 다른 사람을 구원하기 위한 것이다.”(Saved to save.)라는 구세군의 가르침을 열정적으로 따르고 있었다.

그때, 한국 기독교인의 자아의식이 고양되고, 선교사 중심이었던 한국 교회를 한국인 중심의 민족교회로 만들고자 했던 자각과 주체 의식이 뚜렷하게 나타나기 시작한다.

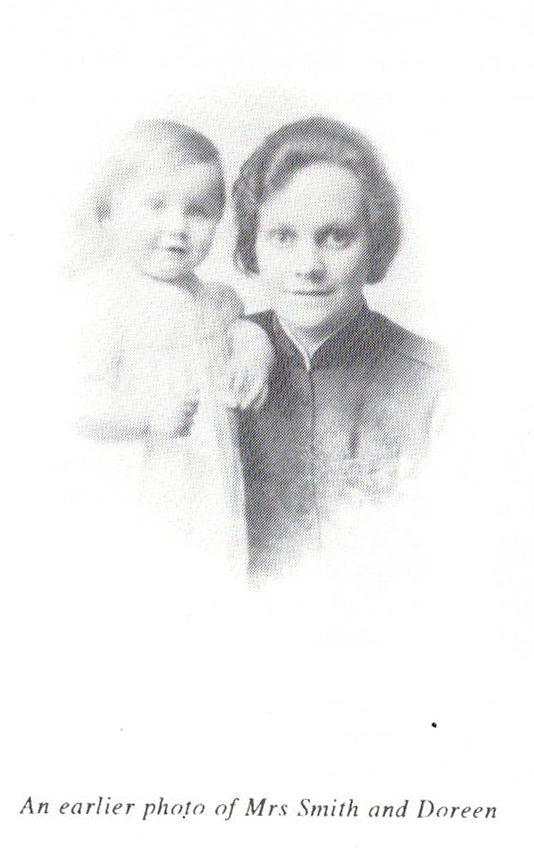

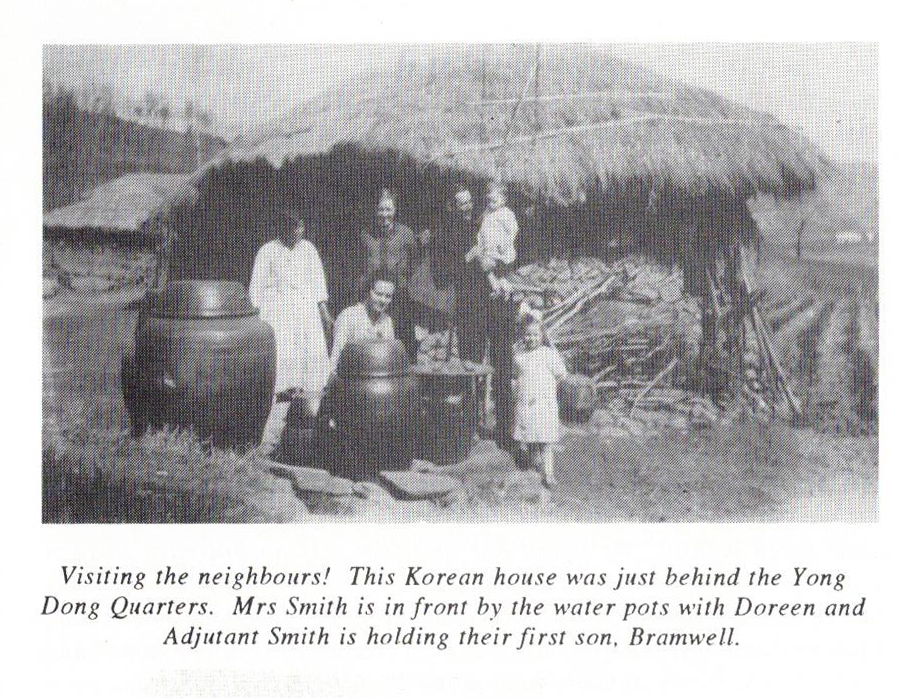

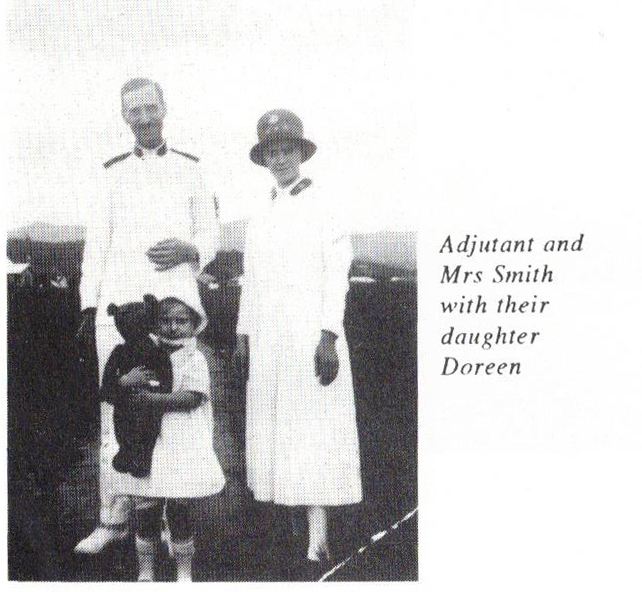

그의 5살 된 딸 도린이 제대로 치료받지 못하고 소천

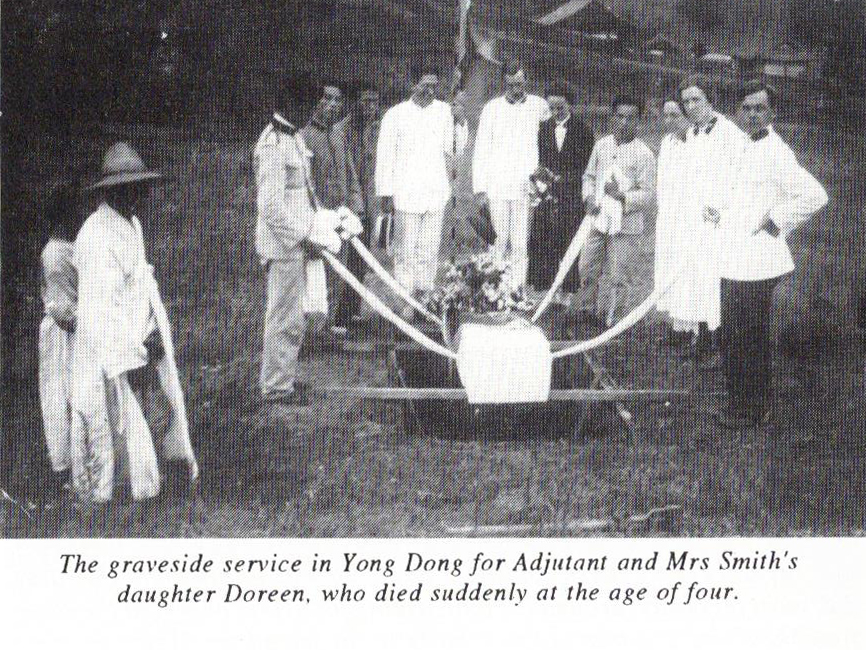

그가 영덕 지방 장관의 임무를 시작한 지 얼마 지나지 않아 그의 딸 도린 스미스(또린 스미드)가 죽게 되었다. 한국 나이로 5살, 병에 걸렸으나 제대로 된 치료를 받지 못해 결국 하나님의 부름을 받아 당시 영동지방 본영 뒷산에 묻혔다.

2000년 9월 양화진으로 이장되었다. 양화진 묘비, 딸을 가슴에 묻어야 하는 아픔 가운데서도 지방관의 임무를 잘 수행했다. 2년 전 양화진 외국인 선교사 묘지를 방문했을 때, 부녀의 묘지를 보면서 그냥 감사를 했다.

한국 구세군 사관학교 교장으로도 섬겨

1929년 7월 11일 참모 정위로 승진되며 구세군사관학교 교장으로 임명을 받아 교장의 일을 시작한다. 한국인 후진 양성에 박차를 열심히 학생들을 지도했다. 언어의 문제를 극복하기 위해 열심히 기도하고 공부했으며, 1939년 4월 30일까지 재직한다. 여러 학생의 결혼 주례도 집례하였는데 그를 무척 자상한 교장으로 회자한다.

교장 재임 시 그는 언제나 다음 5가지 기도 제목으로 사관생도들을 위해서 기도했다.

- 죄악을 이기고 온전히 승리할 수 있도록, 이를 위해 성령세례를 받고 영적으로 성숙하기를 위하여

- 그들의 가족의 구원을 위하여

- 언어를 잘 구사할 수 있도록

- 영적인 면에서 사관 학생들이 더욱 성장할 수 있도록

- 부흥을 위해서

그의 신앙의 큰 관문인 신사참배 문제

신사참배의 시늉이라도 하기를 바라는 요구를 무시하고 성경적 기준으로 봤을 때, 신사 참배를 우상으로 생각하며 그는 머리를 조아리지 않았다. 이 일을 계기로 그는 일본 경찰의 감시로 인해 고통받게 된다.

학생들을 지도하는 교장의 자리에 있던 서미두의 이런 행동 덕분에 존경하는 많은 학생 또한 신사참배에 대한 바른 인식과 태도를 가졌을 것이다.

사관학교 학생들의 은밀하고 집단적인 신사참배 거부 사건도 스미스 교장의 재임 시기에 있었으며, 그가 있었기에 모범이 되었고 학생들은 바른 가치관으로 움직일 수 있었다. 하지만 이후 감시는 더욱 삼엄해졌고 그는 고통 가운데 시간을 보내게 된다.

1940년 뉴질랜드로 파송을 받아

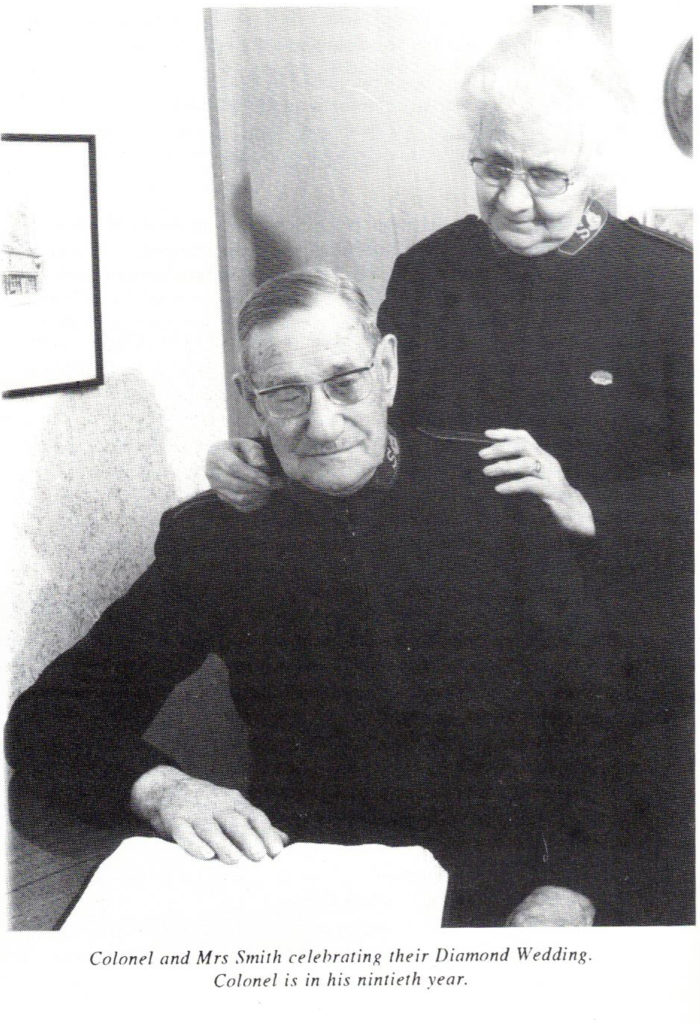

1939년 다른 보직으로 자리를 옮기고도 감시로 인해 그는 ‘죽음의 감정’을 느끼는 생활을 하다가 한국에서 사역을 마무리하게 된다. 그리고 1940년 한국을 떠나 뉴질랜드로 와 청년부 서기관을 시작으로, 뉴질랜드 구세군 사관학교장을 역임하여 후학들을 양성하는데 많은 에너지를 쏟고 이후 다시 인도로 파송을 받게 된다. 1957년 은퇴를 하고는 뉴질랜드로 거주하여 여생을 보내게 되는데, 1978년 부인과 함께 잠시 내한을 하게 된다.

배터스비(배덕신)이라는 뉴질랜드 여사관도 있어

자료를 찾다가 정말 지금까지 한 번도 들어보지 못했던 배터스비(한국명 : 배덕신)이라는 뉴질랜드 여사관도 서미두 사관과 같은 시기에 홍성에서 활발한 사역을 했음을 발견했다.

한가지 희망은 이 신앙 선배들의 귀한 역사가 오늘날 어려운 한국교회 현실에 부활할 수 있다고 기대해 본다.

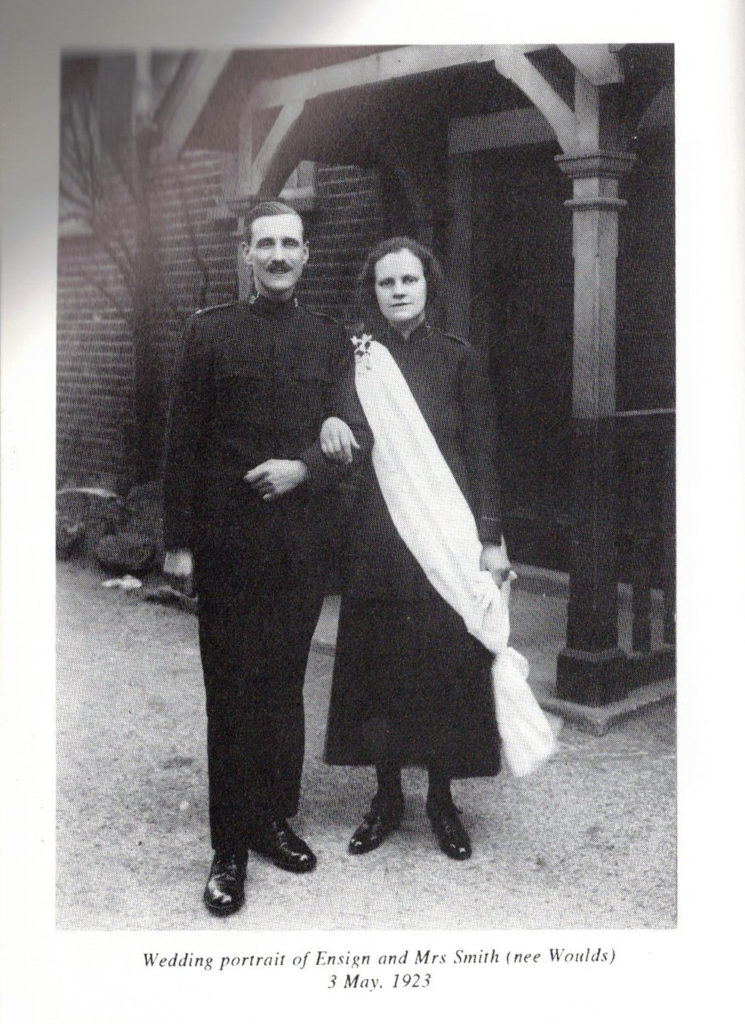

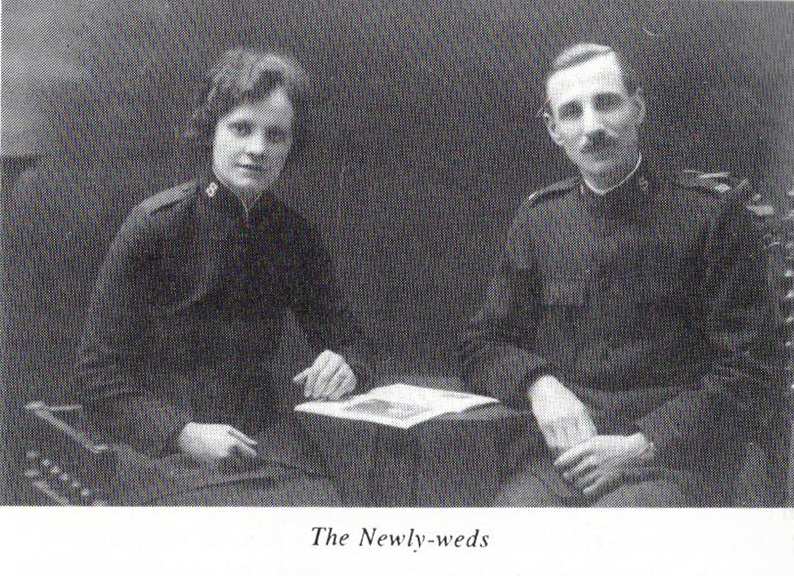

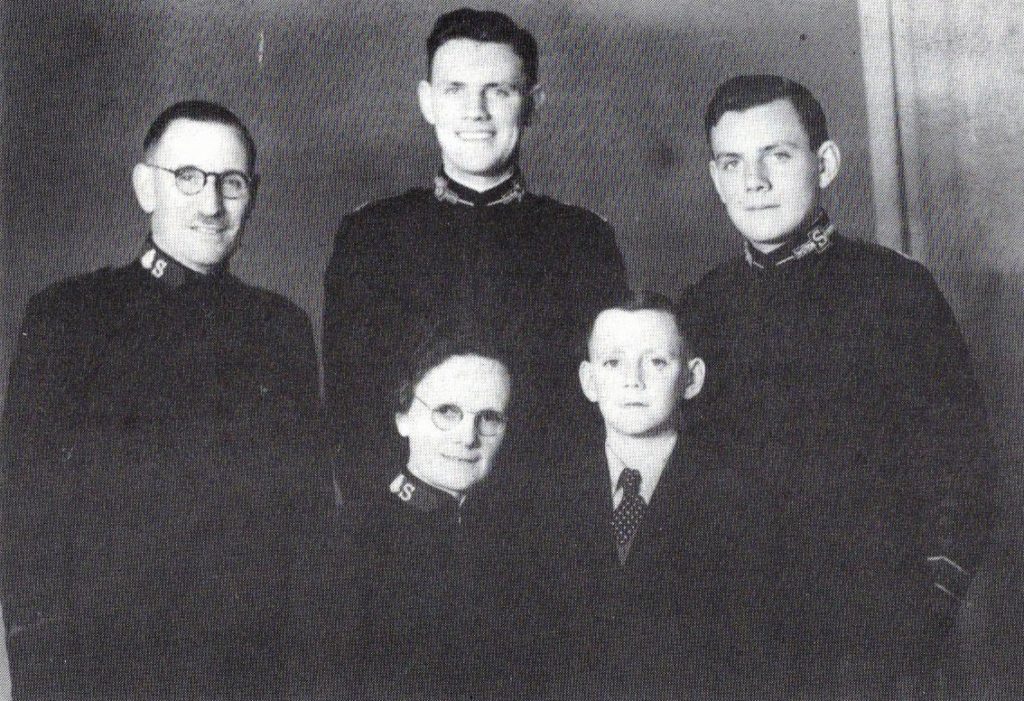

사진으로 보는 스미스 사관의 가족과 일제 때의 한반도에서의 사역