부활을 읽었다. 연말연시가 되면 공연히 들떠서 시간을 흘려보내기 쉽기에 몇 년 전부터 그 시간엔 장편소설을 읽기로 했다. 평상시에는 왠지 소설에는 손이 잘 안 가고 인문학이나 종교 서적 쪽으로만 손이 간다. 그래서 어수선한 연말연시에는 좀 편안한 마음으로 무언가에 집중하고 싶어 소설 그것도 장편을 읽기로 했다.

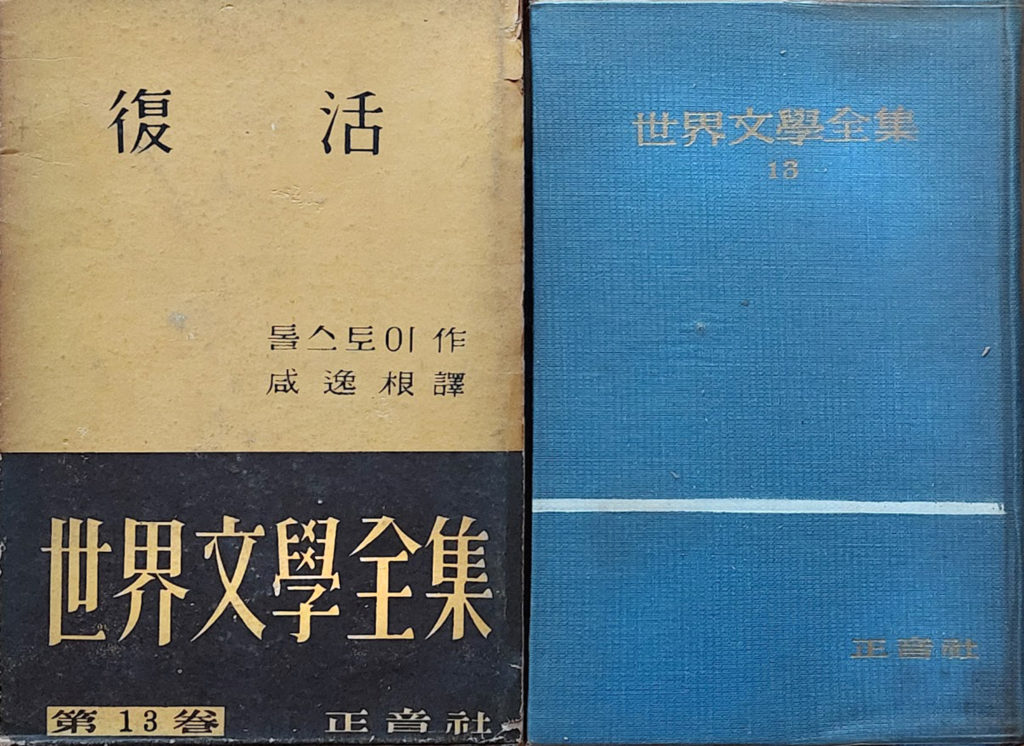

작년 연말연시에는 도스토옙스키의 장편 ‘죄와 벌’을 다시 읽으면서 꽤 감명 깊었었다. 올해는 톨스토이의 장편 ‘부활’을 읽기로 했다. 서가에 꽂혀있는 부활을 꺼내 드니 1969년 정음사(正音社) 판 세계 문학전집 중 하나였다. 그때 대학교 3학년 때 읽고 올해 다시 읽으니 꼭 50년 만에 부활을 다시 만나는 것이다. 지난 50년 동안 숱하게 이사를 다녔고 급기야 이민까지 왔지만 변함없이 나를 따라다니며 서가 한구석에서 나를 기다려 준 책을 꺼내며 고마운 마음이 들었다.

다 낡아 부스러질 것 같은 케이스에서 조심스레 책을 꺼내자 오래된 책 특유의 냄새가 향기처럼 내게 다가왔다. 책을 들고 책상으로 오면서 ‘책아, 50년 기다린 보람이 있어 너는 오늘 네 이름처럼 부활하는구나. 너를 읽으면서 혹시 나도 50년 전의 젊음으로 부활할 수 있으면 좋겠다,’고 책에게 속삭이면서 나는 그 옛날을 회상했다.

젊었을 때엔 부활을 읽으면서 무엇보다도 네흘류도프의 카츄사에 대한 사랑과 속죄에 더 많은 관심을 두고 읽었던 것으로 기억하는데 이번엔 그보다도 이 소설이 쓰이던 당시의 러시아의 사회상, 그 사회상을 꿰뚫어 보는 톨스토이의 눈, 그리고 그의 사상에 더 주안점을 두고 있는 나를 발견했다. 예나 지금이나 러시아 소설을 읽으려면 처음엔 작중 인물들의 길고 이상스러운 이름 익히기가 쉽지 않기에 이번에는 처음부터 백지에다 나오는 이름마다 메모를 해가며 읽었다.

카츄사라는 불쌍한 여인의 삶

부활은 카츄사라는 불쌍한 여인의 삶을 통해 한 여인의 영혼과 그 여인을 사랑하는 청년의 영혼이 다시 태어나고 부활하는 이야기이다. 또한 여기서 주인공으로 나오는 청년 귀족 네흘류도프는 바로 저자인 톨스토이의 사상을 대변한다. 톨스토이가 평생을 지주 밑에서 고생하는 농민들을 위해 무엇인가를 해주려고 애를 쓰고 사유재산을 부정하여 자신의 저작권까지 포기하고 기성종교와 교회의 잘못을 날카롭게 비판했듯이 네흘류도프도 카츄사를 구원해 내려는 도정 속에서 똑같은 모습을 보여준다.

살인 사건의 배심원으로 나왔다가 용의자인 여자가 옛날 숙모의 집에서 하녀로 있던 카츄사라는 것을 알고 네흘류도프는 양심의 가책에 사로잡힌다. 그가 장교가 된 뒤 들렸던 숙모 집에서 그는 매력적인 여인으로 성장한 그녀에게 반해 그녀를 유혹하여 그 육체를 범하고 돈 1백 루블리를 주고 떠났었다. 그런데 바로 그 카츄사가 창녀로 전락하여 살인 용의자로 잡혀서 배심원의 하나인 그의 앞에 나온 것이다.

그 아름답고 청순하던 카츄사가 이렇게 된 것은 모두 자기 때문이라는 생각이 들자 네흘류도프는 견딜 수가 없었다. 게다가 그녀는 분명히 무죄였으나 재판상의 잘못으로 유죄 선고를 받고 시베리아로 유형을 가게 된다.

이에 더욱 양심의 가책을 받게 된 네흘류도프는 자기가 갖고 있는 모든 것을 다 바쳐 잘못된 재판을 뒤집고 그녀를 구해내려 애쓴다. 또한 그녀에게 속죄하기 위하여 그녀와 결혼하겠다는 결심까지 한다. 이 과정에서 많은 사람들을 만난다.

단지 좋은 가문에 태어났다는 이유만으로 아무런 일도 하지 않고 호의호식하며 매일을 살아가는 부류의 인간들과 그렇지 못한 집안에 태어났기에 평생 고생만 하다가 억울하게 감옥에 들어와 있는 사람들, 그리고 잘못된 제도를 고쳐보려다 미운털이 박혀 정치범 혹은 사상범으로 낙인이 찍힌 사람들.

이런 사람들을 만나면서 네흘류도프는 변해 간다. 그리고 모든 것을 포기하고 감옥 속에서 하루하루를 보내는 카츄사도 유형지에까지 따라오는 네흘류도프를 통해 변화한다.

소설이 제기하는 문제

이 소설을 읽으면서 여러 곳에서 큰 감명을 받았다. 그중에 몇 가지를 여기 열거하고 싶다. 지금부터 백여 년 전 19세기 말에 고희의 나이의 톨스토이가 평생 품어온 생각들이 ‘예술적 혹은 문학적 성경’이라 일컬어지는 그의 소설 부활에 잘 드러나 있다. 그가 제기한 문제들을 다 열거할 수는 없지만 두세 가지만 같이 살펴보자.

첫 번째는 지주로서의 네흘류도프와 농민과의 관계이다. 네흘류도프는 토지는 어느 특정인의 사유물이 될 수 없다고 생각한다. 그래서 그는 농민들을 모아서 자기의 토지를 모두 농민들에게 분배해 줄 계획이라고 선언했다. 기뻐서 날뛰며 지주인 네흘류도프에게 감사하다고 말을 했어야 할 농민들은 아무런 말이 없었고 심지어는 얼굴 표정 하나 바뀌지 않았다.

얼굴이 붉어진 것은 오히려 네흘류도프였다. 그는 다시 힘을 내어 말을 이었다. ‘밭에서 일하지 않는 사람은 땅을 가져서는 안 되며 사람은 누구나 다 토지를 이용할 권리가 있다고 생각하기 때문입니다.’

그러나 이 말을 듣는 농민들의 표정은 점점 더 심각해져서 눈을 모두 아래로 깔았다. 그것은 마치 너의 교활한 속셈을 알고 있으니 아무도 너 같은 사람에게 속아넘어갈 사람은 없지만 그래도 지주인 네게 망신을 주고 싶지는 않다는 듯한 표정이었다.

몇 대에 걸친 지주에 대한 그들의 경험에 의해서 그들은 지주라고 하는 것은 항상 농민의 노력을 희생물로 삼아서 자기들의 이익만을 생각한다는 것을 그들은 잘 알고 있었다. 그렇기에 네흘류도프가 그들을 불러서 이런 제안을 한다는 것은 이전보다 더 교활한 방법으로 자기들을 속이려고 하는데 지나지 않는다고 생각했던 것이다.

드디어 그들은 외친다. ‘그런 건 아무 소용도 없습니다. 전과 같이 그대로가 좋습니다,’하고 불만에 찬 거친 목소리로 그들은 외쳤다.

소설에서 이 장면을 읽으면서 나는 가슴이 아팠다. 무지한 농민들이 네흘류도프의 진심을 알아주지 못하는 것이 답답하기 짝이 없었다. 얼마나 오랜 세월 속고 당하고만 살았기에 그렇게 마음속으로 바라고 꿈꾸었던 자유와 토지 소유의 기회가 다가왔건만 오히려 거부반응을 보이며 그대로가 좋다고 말할 수밖에 없었을까!

이런 생각을 하자 그들 농민이 이렇게 까지 될 수밖에 없도록 여러 가지 제도와 악법으로 그들을 착취하고 압제해 온 소위 귀족이란 족속들에 대한 미움이 눌러도 눌러도 가슴속에서 솟아 올랐다.

두 번째로는 왜 농민들이 네흘류도프의 말에 좀 더 귀를 기울이려고 하지 않았을까 하는 안타까움이다. 그의 말이 진심이라는 것을 깨닫고 그의 말대로 했다면 그들의 삶이 바뀌었을 것이다. 그러나 그들은 변화 대신에 그냥 현실에 안주하겠다는 타성에 굴복했기에 그대로 농노생활을 계속할 수밖에 없었다.

성경에 보면 예수께서 몽매한 대중들에게 ‘진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라(요한복음 8:32)’고 하셨다. 그러나 불행히도 대중들은 그들을 자유케 해 줄 진리를 택하지 않고 그때까지 그들을 얽매고 있던 율법과 제도를 택해 오히려 예수를 붙잡아 십자가에 매달았다.

오죽하면 이를 딱하게 여긴 이방인 총독 본디오 빌라도가 ‘어쩜이뇨 (그가) 무슨 악한 일을 하였느냐(마태복음 27 : 23)’고 유대인들에게 묻자 그들은 예수를 십자가에 못 박으라고 소리치면서 급기야는 ‘그(예수) 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다,’라는 끔찍한 자기 저주의 말을 토해냈다. 그 결과가 이천 년이 지난 오늘까지도 그들에게 어떤 영향을 미치고 있는지는 역사가 증명하고 있다.

세 번째로는 과연 오늘의 대중은 어떨까 하는 의문이다. 오늘의 대중 아니 바로 우리 자신은 톨스토이의 농민이나 예수의 유대인들과 어떻게 다를까 하는 생각이 들 때에 나도 모르게 고개가 가로저어졌다. 오늘의 우리는 오히려 그들보다 한결 더 비겁하다는 생각이 들었다.

옛날보다는 물질문명이 발달한 현대에 살고 있는 오늘의 우리는 대부분이 절대 빈곤의 상태에서는 벗어나 있다. 하지만 전보다 조금은 무언가를 갖고 있다는 사실이 우리를 비겁하게 만들고 있다. 아무것도 가진 것이 없던 시절엔 오히려 잃을 것이 없기에 과감히 바른 선택을 할 수 있었는데 지금은 조금 가진 그것을 잃을까 겁이나 현실과 타협하기를 주저하지 않는다.

톨스토이나 예수 당시의 일반 대중들은 무지하였고 배울 기회도 없었고 오늘과 같이 정보에 쉽게 접할 길이 없었기에 어쩌면 대를 이어 내려온 환경에 그대로 굴복할 수밖에 없었을지도 모른다. 그러나 오늘날 우리는 정보의 홍수 속에 살고 있다. 조금만 정신 차리면 옳고 그른 것을 가릴 수 있고 바른 선택을 할 수 있다.

눈을 똑바로 뜨고 크게 귀를 열고 우리 주변을 돌아보면 본디 우리의 것이었던 것을 되돌려주겠다고 외치고 있는 제2 제3의 네흘류도프를 발견할 수 있을 것이다. 농민들에게 본디 그들의 것이어야 했던 토지를 돌려주려고 했듯 우리도 모르는 사이에 우리가 상실했던 우리의 것을 돌려주겠다는 네흘류도프가 바로 내 옆에 있을 수 있다. 그를 볼 수 없고 그를 들을 수 없는 것은 어쩌면 현실에 안주하려는 우리의 비겁함 때문일 것이라고 한다면 나의 지나친 편견일까?