“넌 누구지?”

애벌레가 물었다. 이건 대화를 활기차게 시작하는 방법은 아니었다. 앨리스는 수줍어 하며 대답했다.

“오늘 아침에 일어났을 때엔 최소한 내가 누군지는 알았던 것 같은데, 여러 번 바뀐 뒤로는 잘 모르겠어.”

“무슨 뜻이지? 스스로를 설명해봐!”

“내 스스로를 설명할 수 없어. 그게 두려워. 보다시피 난 내가 아니거든.”

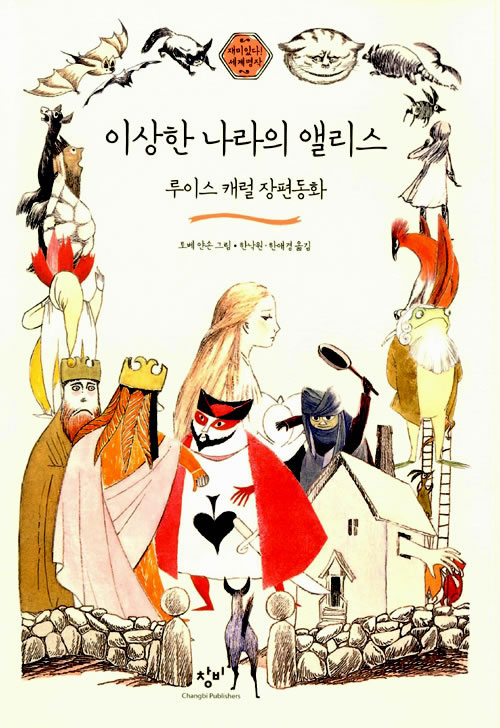

영국의 찰스 도지슨(Charles L. Dodgson)이 1865년에 루이스 캐롤(Lewis Caroll)이란 필명으로 발표한 “이상한 나라의 앨리스(Alice’s Adventures in Wonderland)”의 한 장면이다.

넌 누구냐고 묻는 애벌레(caterpillar)에게 앨리스는, 보다시피 난 내가 아니라고 말하며 뒤이어 이렇게 말을 덧붙인다. “정확한 설명이 아닐 지 모르지만, 난 오늘 너무 여러 차례 몸 크기가 변해서 혼란스러워.”

대체 앨리스에게 무슨 일이 생겼길래 자신이 누군지조차 알 수 없을 정도로 혼란스럽다는 걸까. 잠깐 그 자초지종을 살펴보기로 하자.

원래 앨리스는 언니와 함께 강둑에 앉아있었다. 근데 꿈 속에서 토끼굴로 뛰어들어 이상한 나라로 여행하게 된 것이다. 회중시계를 보며 중얼거리는 조끼 입은 토끼를 보고 따라간 것이 사건의 발단이었다. 그때부터였다. 그곳 이상한 나라에선 이상한 일들의 연속이었다. 앨리스는 몸이 커지기도 했고 작아지기도 했다.

동화 전반에 걸쳐 앨리스가 겪는 사건들은 한없이 뒤죽박죽 얽혀있다. 앞의 사건과 뒤의 사건이 연결되지도 않고 다음 장면이 뭐가 될지 예측할 수도 없다.

늘 바쁜 토끼. 툭 하면 신하를 목베라고 명령하는 여왕. 젖은 몸을 말린다면서 둥근 원을 돌기만 하는 도도새. 스스로 변하고 있는데도 변화를 싫어하는 애벌레. 실수를 눈가림하려는 정원사. 수수께끼만 던지며 팀을 교란시키는 토끼. 요리를 한다면서 후춧가루만 뿌려대는 요리사. 법정이 열리지만 잘못된 판결만 내려지는 법정.

이상한 일 투성이인 이 낯선 곳에 어린 소녀 앨리스가 덩그러니 던져져 있다. 앨리스의 당면 과제는 앞으로 어디로 나아가야 할 지, 그 방향을 바로잡는 것이었다. 바로 그 질문을 앨리스는 체셔 고양이(Cheshire cat)에게 던졌다.

“여기서 어느 길로 가야 하는지 가르쳐 줄래?”

“그건 네가 어디로 가고싶은가에 달려 있어.”

“난 어디든 상관없어.”

“그렇다면 어느 길로나 가도 돼.”

체셔 고양이의 답은 앨리스에게 무엇이든 선택할 수 있는 자유를 일깨워주는 것이었다. 그러나 그 자유가 앨리스의 혼란을 해소시켜주진 못했다. 앨리스는 정체성의 혼란에다 방향감각의 상실 또한 겪고 있었기 때문이다.

이상한 나라에서는 앨리스가 그 전에 알고 있던 모든 상식이 오히려 앨리스를 이상한 사람으로 만들어버렸다. 그러나 앨리스는 주저앉지 않는다. 오히려 여기저기 직접 찾아가 보기도 하고, 친구도 사귀고, 분명하게 자기 의견을 말하며 꿋꿋하게 헤쳐나간다.

앨리스의 이상한 나라 모험은‘나는 누구인가? ‘ 라는 답을 찾아가는 과정이랄 수 있다. 그 답은 흙화분에 갇혀있는 꽃의 신세론 알아낼 수 없다. 들에서 나홀로 자라난 잡초같은 인생이라야 풀어낼 수 있는 과제인 것이다.

푸에르토리코 출신의 시인 훌리오 노보아 폴리코가 “나만의 삶(Identity)”에서 그런 인생을 노래한 바 있다.

그들은 꽃이게 하라 / 사람들이 물 주고 거름 주고 보호하고 / 찬사를 보내지만 / 한낱 흙 화분에 갇힌 운명이게 하라 / 나는 차라리 못생기고 자신만만한 잡초가 되리라/ ……./ 강하고 자유롭게 홀로 설 수만 있다면/ 차라리 못생기고 자신만만한 잡초가 되리라

앨리스가 경험하는 이상한 나라는 사실 매우 풍자적이다. 작가는 이 동화를 통해 당시 시대상을 고발하고 있지만 동시에 그건 오늘날 우리가 사는 세상모습이기도 하다.

힘이 곧 정의인 세상. 돈만 있으면 자기 몸이 순식간에 커졌다가도 빈털털이가 되면 개미처럼 작은 존재가 되고 마는 세상. 체셔 고양이가 말했듯, 어디든 자기가 가고 싶은 곳으로 가기만 하면 그만인 세상.

이 작품은 19세기 중반에 쓰여졌음에도 20세기 중반 이후의 포스트 모더니즘적 색채를 띠고있다. 절대 선도 절대 가치도 없다. 자유라고 말할 수 없는 무질서와 혼돈이 난무한다.

앨리스는 길이 막힐 때마다 전혀 엉뚱한 길로 나아간다. 전혀 예측이 안 되는 행보다. 처음과는 완전히 다른 길로 빠졌다 싶을 때 원점으로 돌아오지만 곧 다른 길로 빗나가고 만다.

그런데 사실 우리의 인생 또한 그렇지않은가? 내가 내 인생을 합리적으로 통제하고 계획할 수 있다는 생각은 교만에 불과하다.

인본주의에선 우리가 미래를 스스로 만들 수 있다고 생각한다. 그러나 성경은 미래를 통제하는 주권이 하나님께 있다고 선언한다.

우린 미래를 통제할 수 없으므로, 에베소서 1장11절이 말씀하는 대로 “모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는” 하나님께 무릎 꿇을 수 밖에 없다.

엉뚱하게 들릴지 모르지만, “이상한 나라의 앨리스”는 성경의 아브라함을 생각나게 한다.

창세기 12장 1절의 그 아브라함이다. “너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라”

아브라함은 이때 어떤 마음이었을까. 그 심경을 히브리서 11장8절 은 다음과 같이 해설한다. “믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새, 갈 바를 알지 못하고 나아갔으며”

아브라함은 어디로 가야 할지, 갈 바를 알지못한 채 길을 떠났고 그 끝에 가나안이 있었다. 앨리스 또한 그랬다. 동화의 처음부터 끝까지 매번 갈 바를 알지 못하고 발걸음을 내딛는다.

우리 역시 한치 앞을 알 수 없는 인생길에서 하나님께 의지해 한걸음 한걸음을 내딛게 된다면, 앨리스를 통해 아브라함을 배운 것이다.

이 동화엔 여백이 있다. 작가 루이스 캐롤이 미처 담지 못한, 그래서 소설예배자만이 발견할 수 있는 여백의 메시지다.

이 글의 처음으로 돌아가 “넌 누구지?”하고 물었던 애벌레의 질문에 앨리스 대신 내가 마주친다면 난 과연 무엇이라고 대답할 것인가?

우리 모두가 찾아야 할 나의 정체성. 그 정체성을 예수에게서 찾자. 길 없는 세상에서, 아니 온갖 길이 난무하는 이 세상에서 그리스도인이란 오직 예수의 길만 따라 걷는 이상한 나라의 앨리스들이니까.

“예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니….” (요한복음 14:6)