죄의식을 갖는 것이 윤리의 기초라고 말한 작가가 있다. 삶의 문제를 기독교적 관점에서 풀어내기 위해 고뇌하는 소설가 이승우(1959~ )는 인간의 죄의식이 신앙적 가치로 어떻게 승화되어야 하는가를 진지하게 들려준다.

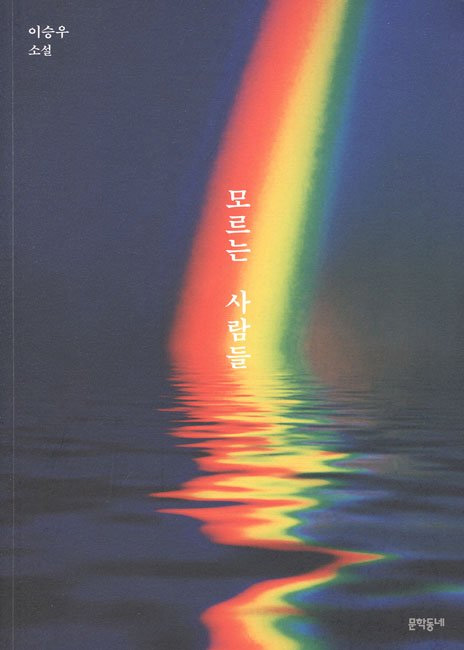

최근의 소설집 <모르는 사람들>은 8편의 단편들을 묶어 이 시대의 상황 속에서 고양되어야 할 가치에 대해 말하고 있다. ‘모르는 사람’이란 단순히 알지 못하는 사람이라는 의미가 아니라, 우리가 잘 알고 있다고 생각한 사람에게서 발견되는 낯섦과 위화감에 대한 다른 표현이다.

이 낯섦을 만들어내는 인물은 우리와 친근한 이웃이면서도 어떤 연유로 인해 서먹하고 어색한 느낌을 주게 되는 존재들이다. 그들은 대체로 죄의식을 갖고 있으면서 그것을 애써 부인하려 한다.

내 주변을 맴도는 이방인으로부터 내가 찾아야 할 기억 속의 사람, 가까이는 내 부모나 형제, 그리고 나 자신에 이르기까지 ‘모르는 사람’이 되어가고 있다. 그러나 우리가 가지고 있는 것 가운데 누군가로부터 받지 않은 것은 없다. 작가는 그 낯섦 속에서도 살아 움직이며 다가오고 있는 하나님의 선물을 우리에게 보여준다.

이 단편들 가운데 독자들이 가장 주목하게 될 작품은 아무래도 소설집의 표제로 내걸린 작품 <모르는 사람>일 터이다. 소설집의 표제는 복수를 나타내는 접미사 ‘들’을 붙여 모든 이야기에 죄의식으로 인해 우리에게서 멀어져가는 존재들이 등장하고 있음을 상징적으로 드러냈다.

이 소설에서 화자인 ‘나’의 아버지가 어느 날 흔적도 없이 사라져 버린다. ‘이 세상은 견디는 것이다’라고 말했던 아버지가 왜 견디지 않고 가족과 세상으로부터 떠났는가 하는 문제에 대해 사람들은 각기 다른 생각을 한다. 자신의 죄의식을 덮고 합리화하려는 방편으로 자기기만과 상대방에 대한 비하 같은 것이 있다.

이 작품에서 ‘나’의 어머니가 보여주는 태도이다. 어머니는 부잣집 출신이라는 우월감과 특유의 단순화 방식으로 이제껏 아버지를 대해 왔고 그의 떠남도 그런 식으로 이해했다. 숨겨둔 연인과 비밀 여행을 갔다가 불의의 사고를 당했다는 것이었다. 사람들은 한 가족으로 살아간다고 하면서도 이처럼 가장 멀리 있는 사람이 될 수 있다. 작가의 말대로 가장 멀리 있는 사람은 가장 모르는 사람이다.

이 소설은 고상한 가치를 향해 떠나간 아버지의 길을 비춘다. 아버지는 세상을 견디는 것이 혐오스러운 자신을 견디는 것임을 알고 세상으로부터 자신을 떼어내려 했다. 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기에 그를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 길로 나아간 것이다.

땅끝 선교회라는 곳으로부터 아버지가 아프리카 레소토에서 말라리아에 걸려 삶을 마쳤다는 소식이 왔다. 그 오지에서 십일 년 동안 선교사로 살면서 원주민 바소토족에게 복음을 전하고 학교를 짓고 양과 염소를 키우다가 하나님의 부르심을 받았다고 했다. 부족의 언어를 익혀 누가복음을 그들의 말로 번역한 노트를 남긴 채.

이승우 작가의 이 작품을 필자는 아프리카의 에스와티니(옛 이름 스와질랜드)에서 읽었다. 레소토와 에스와티니는 남아프리카공화국 영토 안에 있는 작은 내륙 국가들이다. 나는 얼마 전 에스와티니에 갔다가 그곳 기도원의 밤하늘 아래서 한 질문을 받았다. 선교사가 되어 이 땅에서 살아갈 뜻은 없는가 하는 물음이었다.

내게 질문한 선교사는 조금도 강요적이 아니었고 정도를 넘어선 권유도 하지 않았다. 나는 레소토의 바소토족과 에스와티니의 스와지족의 삶이 퍽 비슷할 것이라는 생각을 하며 대답 대신 조용히 밤하늘을 쳐다보았다. 모르는 별들이 반짝이고 있었다. 고상하면서도 무척 외롭게 보이는 별들이었다.