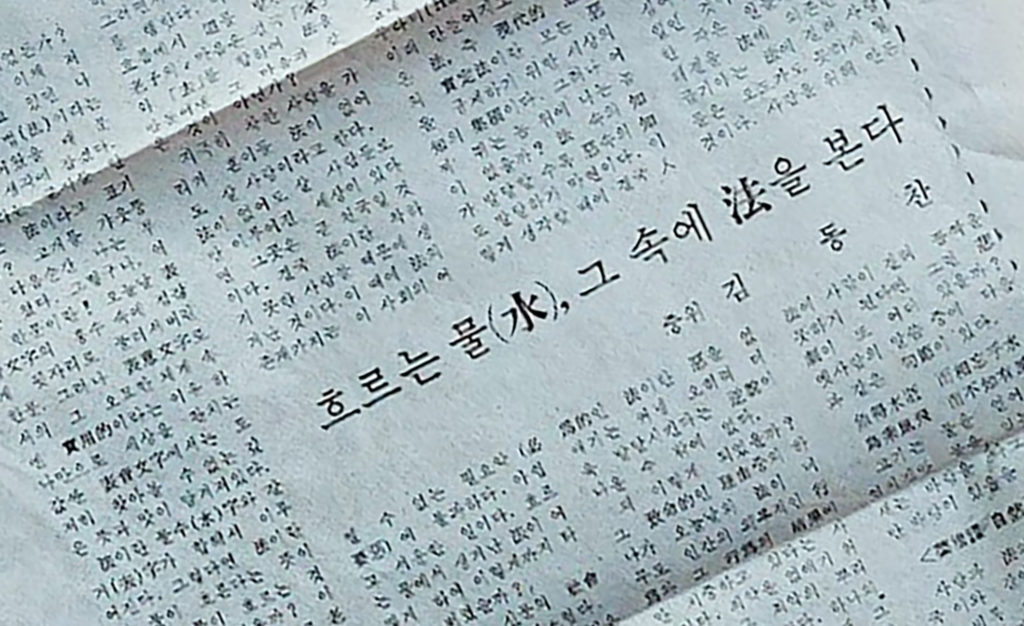

이 글은 정확히 50년 전, 공군사관학교 교지(校紙)에 실렸던 글이다. 요즘 난장판으로 어수선한 시국 속에서 너도나도 입으로는 정의로운 法을 운운하며 제각기 제 편에 유리하도록 法을 해석하고 악용하는 행태가 너무도 가슴 아파서 문득 반세기 전 썼던 이 글이 생각났나 보다. 그때 나는 27살이었고 공군사관학교에서 생도들을 가르치고 있었다. 그 젊고 치기 만만했던 나이에 생각했던 순결한 法이 요즘 세상의 권력에 눈이 먼 인간들에게 처참히 유린당하는 정황이 안타까워 나이 든 지금 다시 이 미숙한 글을 올린다.’

어느 날 저녁이었든가? 책상 앞에 앉아 이 책 저 책을 뒤적이고 있던 나의 눈 속에 법(法)이라는 글자가 들어왔을 때 문득 나는 생각에 잠겼다. 왜 법이라는 글자를 한문에서는 法이라고 표기했을까? 고개를 갸우뚱하던 다음 순간 나는 무릎을 쳤다. 그렇구나, 역시 한문이란! 오늘날 表音文字의 홍수 속에 뒷방 마님 신세가 된 한문이지만 表意文字로서의 그 오묘한 체계 속엔 實用的인 表音文字에서는 도저히 찾아볼 수 없는 깊은 뜻과 맛이 담겨 있다.

法이란 물수(水)字와 갈거(去)字가 합해서 이루어진다. 그렇다면 法이란 물이 흐른다는 뜻이다. 왜 물이 흐르는 것이 法이 되었을까? 이때에 내 머릿속으로 老子의 한 句節이 스쳐 갔고 그 순간 나는 무릎을 쳤던 것이다. 여기 그 句節을 소개한다.

上善若水

水善利萬物而不爭

處衆人之所惡

故幾於道

최상의 善은 물과 같다. 물은 萬物을 이롭게 하면서도 다투지 않는다. 모든 사람이 싫어하는 곳에도 處한다. 故로 거의 道에 가깝다. <老子 道德經 8章>

물은 결코 다투지 않는다. 다투지 않을 뿐이 아니라 오히려 늘상 아래로만 흐른다. 모든 사람이 싫어하는 구덩이에도 하수구에도 즐겨 머문다. 그러면서도 萬物에게 利를 행한다. 이러한 물의 흐름에서 道를 발견하는 老子의 마음은 결국 水와 去를 합하여 法을 만들어낸 그 마음과 같은 것이 아닌가?

지극히 착한 사람을 가리켜 흔히들 法이 없어도 살 사람이라고 한다. 法이 없어도 살 사람들로만 이루어진 세상이 있다면 그곳은 곧 천국일 것이다. 결국 法이란 착하지 못한 사람들 때문에 생겨난 것이다. 이때 法의 존재가치는 이 사회의 어쩔 수 없는 필요악(必要惡)에 불과하다. 아쉽고 서운한 일이다. 흐르는 물에서 생겨난 法이 어떻게 하여 이렇게까지 타락해 버렸을까?

요즈음 신문의 社會面을 보기가 끔찍스럽다. 차마 입에 담기도 싫은 가지각색의 범죄가 늘상 가득가득 차 있기 때문이다. 왜 이렇게 범죄는 늘어만 가는 것일까? 단속할 만한 法이 없어서일까? 아니 그렇지 않다. 범죄가 늘어갈수록 그것을 단속하는 法도 늘어간다. 범죄의 手法이 새로워질수록 法도 새로워진다. 그러나 그 뿐이다. 범죄가 줄어들 기미는 전혀 보이지 않는다. 오히려 마치 法과 범죄가 서로 자극하여 경쟁하면서 늘어가는 것 같이만 보인다. 莊子 外篇에 다음과 같은 句節이 있다.

將 胠篋探囊發匱之盜而 守備.

則必攝緘縢固扃, 此世俗之所謂知也.

然而巨盜至, 則負匱揭篋擔囊而趨,

唯恐緘縢扃 之不固也.

然則 之所謂知者, 不乃 大盜積者也

도둑이 상자를 열고 주머니를 뒤지고 궤짝의 재물을 훔치는 것을 막으려면 끈으로 단단히 묶고 자물쇠로 잠그면 된다. 이것이 소위 세상의 知라는 것이다. 그러나 큰 도둑은 와서 궤와 상자와 주머니를 통째로 메고 도망한다. 그 도둑은 오직 동여맨 끈이 약해서 끊어질 것을 걱정할 뿐이다. 그러니 세상의 知라는 것은 큰 도둑이 들고 가기에 좋게 하는 것밖에 안 되는 것인가? <莊子 外篇 第十 胠篋>

참으로 재미있고도 뜻깊은 句節이다. 소위 成文化된 最古의 法典이란 고대 바빌로니아의 하무라비(Hammurabi) 法典이래 만들어지고 발전되어 온 法, 즉 現代的 의미의 實定法이란 모든 惡을 규제하기 위한 세상의 知의 集積이다. 그러나 어찌 뛰는 놈 위에 나는 놈 없을까? 法 속의 知가 발달할수록 惡 속의 知도 발달하기 마련이다. 이렇게 생각할 때에 결국 人爲的인 法이란 惡을 없애기는 커녕 오히려 더욱 발달시킨다는 逆說이 나올 수밖에 없다.

왜 이렇게 되었을까? 그 致命的인 이유 중의 하나가 오늘날의 法이 너무도 인간의 외부적인 行爲와 그 行爲의 결과에만 치중하고 있다는 사실이다. 죄악을 없애기 위해서는 그 죄악의 뿌리를 뽑아야만 한다. 하나의 죄악이 생겨났을 때 그 죄악의 최종 마무리를 한 사람은 소위 죄인이라 불리는 몇 사람에 불과하지만, 그 죄인을 길러낸 根源的인 책임은 그 죄인이 속한 사회, 더 나아가서는 그 죄인이 속한 국가에 있는 것이다.

따라서 죄악을 없애기 위해 法이 할 일은 단순히 죄인만 처벌하는 데 있지 않고 그 사회와 그 국가를 먼저 치유하는 데 있다. 이렇게 되기 위해서는 法은 현재의 人爲的인 法만으로는 안 된다. 法은 다시 현재의 法 이전의 法, 法이라는 말이 생겨날 때의 源泉的인 의미의 法, 즉 흐르는 물로 돌아가야만 한다. 그때에야 비로소 法은 현재의 必要惡이란 오명을 벗고 본래의 ‘必要善’의 存在로 돌아갈 것이다.

일전에 신문을 보니 앞으로는 거리에 침을 뱉거나, 휴지를 버리거나, 담배꽁초를 버리는 시민은 法에 의하여 처단할 방침이라고 나와 있었다. 이렇게까지 밖에 할 수 없는 당국의 고충에 이해를 보내기에 앞서 슬픈 마음이 앞서는 것을 어쩔 수 없었다. 과연 우리 시민의 수준이 얼마나 낮기에 하다못해 침을 뱉고 휴지를 버리는 일까지 法의 구속을 받아야만 하는가? 이런 것은 결코 法의 힘으로 해결될 일이 아니다.

시민들 각자의 마음속에 나라를 사랑하는 마음이 있을 때 이런 일은 저절로 고쳐지게 마련이다.

따라서 이런 일은 法으로 처단하기 앞서 시민들 각자의 마음속에 애국심을 심어주는 것이 根源的인 방법일 것이다. 만일 이러한 작은 일들에 까지 그 해결을 法에 의존한다면 급기야는 너무도 많은 法에 걸려 사람들이 오도 가도 못하게 될 것이다. 사람을 위해 만든 法에 사람이 걸려 꼼짝을 못하게 된다면 그런 悲劇이 또 어디 있을까? 옛사람의 말씀 중에 다음과 같은 句節이 있다.

魚得水逝 而相忘乎水

鳥乘風飛 而不知有風

고기는 물을 얻어 헤엄치건만 물을 잊는다.

새는 바람을 타고 날건만 바람이 있음을 모른다. <菜根譚 自然扁 37章>

사람과 法의 관계도 결국 이와 같아야 할 것이다. 비록 사람이 法 속에 살고 있지만 法이 있다는 것을 깨닫지 못할 때, 바로 그때에야말로 세상은 가장 행복하게 되는 것이 아닐까? 그러한 세상이란 곧 法이 없어도 살 수 있는 사람들로 구성된 세상일 것이며 그때의 法이란 곧 물이 흐르는 것과 같은 본래의 法일 것이다.

흐르는 물과 같은 法, 그 法은 곧 사람들의 가슴 속 깊숙한 곳을 어루만지고 지나가되 소리도, 흔적도 없는, 그리하여 바로 老子가 道를 꿰뚫어 볼 수 있는 그러한 물(水)과 같은 法일 것이다. 나는 이제 法이 그 움직임에서 지녀야 할 最善의 本質을 옛 高僧의 말씀을 빌려 비유하면서 이 작은 글의 끝을 맺으려 한다.

竹影掃階 塵不動

月輪穿沼 水無痕

대 그림자가 축대 위를 쓸어도 티끌이 움직이지 않고

달 빛이 못을 뚫어도 물에는 자취가 없다. <菜根譚 自然扁 32章>

1975년 공군사관학교 교수부 교관 김동찬 씀